"Pernahkah Anda benar-benar merasa memiliki sesuatu?" Saya sungguh kaget ketika seorang sahabat saya mengajukan pertanyaan seperti itu. Sepintas sepertinya teramat mudah untuk menjawabnya, namun saya tak ingin terjebak dalam kalimat yang biasa ia lontarkan. Saya tahu, ia tak pernah bermain-main dengan kata-katanya, dan memang inilah yang membuat saya amat bersyukur menjadi sahabatnya. Perlu Anda tahu, sampai sahabat saya itu pamit meninggalkan saya, saya benar-benar tak mampu menjawab pertanyaan tersebut.

Malam harinya saya terus memikirkan pertanyaan itu, "Pernahkah saya merasa benar-benar memiliki sesuatu?", pertanyaan itu terus berulang-ulang menari di benak saya. Kemudian saya pandangi isteri saya yang sudah tertidur. Saya menikahinya beberapa tahun lalu dan semakin hari cinta saya terhadapnya makin tak ternilai. Sebegitu tingginya, saya sering merasa takut kehilangan dirinya. Tapi, apakah saya benar-benar berhak memilikinya?

Saya melangkah ke kamar anak-anak, dan dua bidadari cantik itu tengah lelap terbuai mimpi. Apapun akan saya lakukan, berapa pun harganya akan saya bayarkan untuk membuat anak-anak saya bahagia. Demikian besar cinta saya terhadap mereka, sehingga saya sering menangis takut kehilangan saat mereka sakit, meski sekadar flu atau badannya terasa hangat. Tapi, apa hak saya merasa takut kehilangan mereka? Apakah mereka benar-benar milik saya?

Dua bulan lalu ketika mengalami kecelakaan motor, kaki dan tangan saya terluka. Tapi entah kenapa ada hati yang tak rela, seolah hati ini terluka lebih parah dari kaki dan tangan saya yang berdarah melihat motor yang belum sebulan saya beli itu rusak berantakan. Bahkan ketika motor itu tergores sedikit, seolah hati ini ikut merasa perih tergores. Bolehkah saya benar-benar merasa seperti itu?

Bisa dibilang saya termasuk orang yang lumayan sering kehilangan telepon selular. Dalam hitungan saya, sudah lima kali saya kehilangan alat komunikasi itu. Waktu pertama kali kehilangan ponsel delapan tahun yang lalu, tubuh saya lemas seperti kehilangan separuh energi. Saya benar-benar seperti kehilangan separuh jiwa saya. Namun untuk kali kesekian saya menjadi terbiasa, nampaknya saya mulai bisa ikhlas ketika ponsel saya hilang untuk kali ketiga, keempat dan kelima. Tapi kenapa sampai detik ini saya masih hapal betul merek, type, dan detil-detil semua ponsel yang pernah hilang itu? Sebegitu dalamkah saya merasa mencintai semua yang pernah saya miliki? Benarkah saya sudah ikhlas untuk semua kehilangan itu?

Maafkan saya sahabat, saya benar-benar belum mampu menjawab pertanyaan itu, setidaknya saat ini. Mungkin nanti menunggu saya memperbaiki tatanan hati saya, agar benar-benar siap jika kelak saya kehilangan sesuatu yang saya miliki saat ini. Saya memang benar-benar takkan pernah selamanya memiliki apa yang pernah saya raih. Semua yang ada saat ini sebelumnya tidak pernah ada, lalu ada dan menjadi milik saya. Namun setiap sesuatu yang awalnya tidak ada, pastilah akan berakhir kepada ketiadaan.

Saya tidak pernah benar-benar membeli sesuatu, semua itu datang karena ada yang memberi. Maka kalau Si Pemberi itu memintanya kembali, tidaklah ada hak saya untuk sakit hati atau kecewa, juga sedih. Berat, tapi saya harus bisa!

Bayu Gawtama

Anak Betawi yang Keliling Dunia Lewat Blog

Kate siape anak Betawi kagak bise maju? siape kate anak Betawi pade males dan banyak nyang jadi pengangguran? Bukan maksud nyombong atawe unjuk gigi, aye cuma ngasih tau kalo kagak semue anak Betawi kayak nyang ente kire...

Ini cuman persembahan kecil dari anak Betawi asal Tomang, Jembatan Gantung. Mudah-mudahan bise ngasih semangat sedikit ame semue orang, terutame anak betawi yang masih pade bingung idup mau ngapain? Nyok nyok nyoookk...

Ini cuman persembahan kecil dari anak Betawi asal Tomang, Jembatan Gantung. Mudah-mudahan bise ngasih semangat sedikit ame semue orang, terutame anak betawi yang masih pade bingung idup mau ngapain? Nyok nyok nyoookk...

Tuesday, May 31, 2005

Friday, May 27, 2005

Semangkuk Bakso Penghangat Hati

Setiap sabtu dan minggu adalah "Hari Ayah", maksudnya karena saya libur ke kantor maka dua hari itu akan dikhususkan untuk mengajak anak-anak bermain penuh seharian. Tidak hanya itu, sebagian pekerjaan rumah yang nyaris tidak pernah sempat saya sentuh di hari-hari kerja, seperti menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kaca, juga halaman depan, di sabtu dan minggu itulah menjadi ajang saya beraksi sebagai Ayah yang bisa diandalkan.

Tapi tidak dengan akhir pekan lalu, saya harus pergi setelah subuh meninggalkan anak-anak yang masih terlelap, meninggalkan pekerjaan rumah yang menunggu. Padahal biasanya saya masih sempat untuk bersih-bersih, kalau pun tidak paling-paling seulas senyum penawar maaf terhaturkan kepada isteri tercinta. Saya pun pergi dengan langkah seringan awan.

Selepas zuhur saya menelepon ke rumah untuk memastikan keluarga baik-baik saja, sekaligus meminta maaf ke isteri untuk pekerjaan yang tertinggal. "Anak-anak baik-baik saja tuh, kerjaan rumah selesai semua, pokoknya pulang tinggal tidur deh..." kalimat yang terlontar dari isteri saya sepintas biasa saja. Tapi tidak dengan pendengaran saya, saya merasa ada getar ketidakrelaan saya pergi hari itu.

Biasanya isteri saya selalu mendukung aktivitas sosial yang saya ikuti, anak-anak pun bisa mengerti, bahwa aktivitas Ayah mereka bukan semata untuk mencari uang di hari biasa. Hari libur yang seharusnya untuk mereka pun kadang terpakai untuk kegiatan sosial. Tapi mendengar kata "tuh" dan "pokoknya pulang tinggal tidur deh" terasa mengagetkan, karena kalimat itu terdengar keluar dari hati yang tak ikhlas.

Saya tersadar. Menjadi suami kadang terlalu egois mementingkan urusannya sendiri, disaat yang sama terlupa memperhatikan kebutuhan dan kondisi isteri. Sejak senin hingga jum'at ia seharian di rumah dengan segunung pekerjaan rumah yang bahkan sampai malam pun tak habis-habisnya, berharap sabtu dan minggu ada yang membantunya meringankan beban pekerjaan. Tetapi yang diharapkan malah pergi untuk urusan orang lain dan meninggalkan kewajiban utamanya. Sejatinya, masalah saya hanyalah kurang memperhatikan kondisi hati isteri, mungkin saja hari itu ia benar-benar tengah banyak mengandalkan saya untuk di rumah. Kenyataannya, saya pun pergi.

Langkah saya yang seringan awan saat berangkat pagi tadi, sorenya seperti tersangkut bandul sebesar gunung yang menjerat kaki. Sungguh berat hati ini untuk menghadapkan wajah di depannya. Saya bisa membayangkan wajah cantiknya berubah kusut disebabkan ulah anak-anak dan juga setumpuk pekerjaan yang saya tinggalkan. Saya terus berpikir sepanjang jalan, dan dada ini semakin bergemuruh ketika jarak ke rumah tinggal lima belas menit lagi. Sampai ketika saya melihat sebuah warung bakso favoritnya, terbetiklah ide untuk membeli dan membawa pulang sebungkus untuknya.

Sampai di rumah, isteri saya sedang menyapu lantai. "Biarkan abang yang nyapu neng..." dan bungkus bakso pun saya berikan kepadanya. Sebaris janji tercipta, "besok, kamu boleh tidur seharian deh say..."

***

Minggu pagi, ada telepon yang meminta saya untuk hadir sebagai pembicara, dan..., "Maaf, saya ada acara sama isteri dan anak-anak saya hari ini", jawab saya untuk penelepon di seberang sana. Aih, isteri saya pun tersenyum.

Bayu Gawtama

Tapi tidak dengan akhir pekan lalu, saya harus pergi setelah subuh meninggalkan anak-anak yang masih terlelap, meninggalkan pekerjaan rumah yang menunggu. Padahal biasanya saya masih sempat untuk bersih-bersih, kalau pun tidak paling-paling seulas senyum penawar maaf terhaturkan kepada isteri tercinta. Saya pun pergi dengan langkah seringan awan.

Selepas zuhur saya menelepon ke rumah untuk memastikan keluarga baik-baik saja, sekaligus meminta maaf ke isteri untuk pekerjaan yang tertinggal. "Anak-anak baik-baik saja tuh, kerjaan rumah selesai semua, pokoknya pulang tinggal tidur deh..." kalimat yang terlontar dari isteri saya sepintas biasa saja. Tapi tidak dengan pendengaran saya, saya merasa ada getar ketidakrelaan saya pergi hari itu.

Biasanya isteri saya selalu mendukung aktivitas sosial yang saya ikuti, anak-anak pun bisa mengerti, bahwa aktivitas Ayah mereka bukan semata untuk mencari uang di hari biasa. Hari libur yang seharusnya untuk mereka pun kadang terpakai untuk kegiatan sosial. Tapi mendengar kata "tuh" dan "pokoknya pulang tinggal tidur deh" terasa mengagetkan, karena kalimat itu terdengar keluar dari hati yang tak ikhlas.

Saya tersadar. Menjadi suami kadang terlalu egois mementingkan urusannya sendiri, disaat yang sama terlupa memperhatikan kebutuhan dan kondisi isteri. Sejak senin hingga jum'at ia seharian di rumah dengan segunung pekerjaan rumah yang bahkan sampai malam pun tak habis-habisnya, berharap sabtu dan minggu ada yang membantunya meringankan beban pekerjaan. Tetapi yang diharapkan malah pergi untuk urusan orang lain dan meninggalkan kewajiban utamanya. Sejatinya, masalah saya hanyalah kurang memperhatikan kondisi hati isteri, mungkin saja hari itu ia benar-benar tengah banyak mengandalkan saya untuk di rumah. Kenyataannya, saya pun pergi.

Langkah saya yang seringan awan saat berangkat pagi tadi, sorenya seperti tersangkut bandul sebesar gunung yang menjerat kaki. Sungguh berat hati ini untuk menghadapkan wajah di depannya. Saya bisa membayangkan wajah cantiknya berubah kusut disebabkan ulah anak-anak dan juga setumpuk pekerjaan yang saya tinggalkan. Saya terus berpikir sepanjang jalan, dan dada ini semakin bergemuruh ketika jarak ke rumah tinggal lima belas menit lagi. Sampai ketika saya melihat sebuah warung bakso favoritnya, terbetiklah ide untuk membeli dan membawa pulang sebungkus untuknya.

Sampai di rumah, isteri saya sedang menyapu lantai. "Biarkan abang yang nyapu neng..." dan bungkus bakso pun saya berikan kepadanya. Sebaris janji tercipta, "besok, kamu boleh tidur seharian deh say..."

***

Minggu pagi, ada telepon yang meminta saya untuk hadir sebagai pembicara, dan..., "Maaf, saya ada acara sama isteri dan anak-anak saya hari ini", jawab saya untuk penelepon di seberang sana. Aih, isteri saya pun tersenyum.

Bayu Gawtama

Wednesday, May 25, 2005

Pohon Kebaikan

Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, bersama beberapa teman sepulang sekolah saya menyempatkan diri mencari bibit tanaman di kebun liar. Biasanya, saya pulang membawa beberapa tanaman untuk kemudian di tanam di halaman depan rumah. Entah itu pohon mangga, jambu, rambutan atau lainnya. Meski dengan rajin saya merawatnya, memagarinya dengan potongan bambu agar tak terusik unggas, menyiraminya setiap pagi dan sore, namun masih saja ada pohon yang mati. Saya pun berkesimpulan, saya harus menanam lebih banyak pohon sehingga lebih besar peluang saya mendapatkan hasilnya nanti. Jadi, meski ada satu dua pohon yang mati saya tak perlu khawatir karena masih ada banyak pohon lain yang saya tanam bisa tumbuh subur.

Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian saya bisa menikmati hasilnya. Pohon mangga yang saya tanam, tumbuh besar dan berbuah. Begitu pula dengan pohon jambu, rambutan dan pepaya. Sungguh saya bahagia menyaksikan hasil dari apa yang pernah saya tanam dahulu. Merupakan kepuasan tersendiri bisa menikmati manisnya buah-buahan yang saya tanam sendiri.

Tidak puas sampai disitu, saya juga sering meminta izin kepada para tetangga untuk menamam bibit pohon yang saya temui dari hasil pencarian di kebun liar. Dan beberapa tahun kemudian, seperti halnya pohon yang saya tanam di halaman rumah sendiri, pohon-pohon di halaman rumah tetangga pun tumbuh subur dan berbuah. Apa yang saya dapat? setiap kali pohon-pohon di rumah tetangga itu berbuah, saya diperkenankan untuk ikut menikmatinya. "Ini kah hasil yang kamu tanam dulu, nak," ujar mereka.

Ah, alam telah sekian lama mengajarkan kepada manusia, apa pun yang kita tanam, benih apa pun yang kita tebar akan tumbuh sesuai dengan benihnya. Jika pohon mangga yang kita tanam, maka ia akan berbuah mangga. Tak pernah pohon jambu berbuah selain jambu, begitu juga dengan rambutan atau pohon lainnya yang kita tanam. Mengagumkan, kita hanya menanam sebiji mangga di halaman rumah, tapi kemudian kita bisa menikmatinya terus menerus bahkan tidak terbilang jumlahnya.

Alam memberi hikmah, siapa pun manusia yang menebar benih dan menanam pohon kebaikan, maka kelak ia akan menuai teramat banyak kebaikan, meski hanya satu kebaikan yang ditanamnya dahulu. Dan karena kebaikan demi kebaikan juga kita tanam di banyak tempat, kelak sampai kapan pun dan kemana pun kita melangkah, kita kan menuai kebaikan. Ini hasil dari apa yang pernah kita tebar sebelumnya.

Namun, setiap manusia yang menebar benih kejahatan pun kelak kan menuai kerugian maupun kejahatan yang sama. Anda pernah menghina orang, jangan kaget jika suatu ketika Anda dipermalukan oleh orang lain. Sebanyak apa pun keburukan yang pernah Anda tebar sebelumnya, pasti kelak Anda kan menuai keburukan di suatu hari. Meski semua itu Anda dapatkan dalam rangka membersihkan diri Anda.

Hmm, kalau lah saya bisa menikmati manisnya buah dari pohon-pohon yang saya tanam dahulu. Pastilah kelak saya bisa menikmati indahnya kebaikan dan keberuntungan dari benih kebaikan yang saya tebar dan tanam hari ini. Semakin banyak yang saya tebar, semakin banyak pula yang kan saya peroleh. Maha Suci Allah.

Bayu Gawtama

Alhamdulillah, beberapa tahun kemudian saya bisa menikmati hasilnya. Pohon mangga yang saya tanam, tumbuh besar dan berbuah. Begitu pula dengan pohon jambu, rambutan dan pepaya. Sungguh saya bahagia menyaksikan hasil dari apa yang pernah saya tanam dahulu. Merupakan kepuasan tersendiri bisa menikmati manisnya buah-buahan yang saya tanam sendiri.

Tidak puas sampai disitu, saya juga sering meminta izin kepada para tetangga untuk menamam bibit pohon yang saya temui dari hasil pencarian di kebun liar. Dan beberapa tahun kemudian, seperti halnya pohon yang saya tanam di halaman rumah sendiri, pohon-pohon di halaman rumah tetangga pun tumbuh subur dan berbuah. Apa yang saya dapat? setiap kali pohon-pohon di rumah tetangga itu berbuah, saya diperkenankan untuk ikut menikmatinya. "Ini kah hasil yang kamu tanam dulu, nak," ujar mereka.

Ah, alam telah sekian lama mengajarkan kepada manusia, apa pun yang kita tanam, benih apa pun yang kita tebar akan tumbuh sesuai dengan benihnya. Jika pohon mangga yang kita tanam, maka ia akan berbuah mangga. Tak pernah pohon jambu berbuah selain jambu, begitu juga dengan rambutan atau pohon lainnya yang kita tanam. Mengagumkan, kita hanya menanam sebiji mangga di halaman rumah, tapi kemudian kita bisa menikmatinya terus menerus bahkan tidak terbilang jumlahnya.

Alam memberi hikmah, siapa pun manusia yang menebar benih dan menanam pohon kebaikan, maka kelak ia akan menuai teramat banyak kebaikan, meski hanya satu kebaikan yang ditanamnya dahulu. Dan karena kebaikan demi kebaikan juga kita tanam di banyak tempat, kelak sampai kapan pun dan kemana pun kita melangkah, kita kan menuai kebaikan. Ini hasil dari apa yang pernah kita tebar sebelumnya.

Namun, setiap manusia yang menebar benih kejahatan pun kelak kan menuai kerugian maupun kejahatan yang sama. Anda pernah menghina orang, jangan kaget jika suatu ketika Anda dipermalukan oleh orang lain. Sebanyak apa pun keburukan yang pernah Anda tebar sebelumnya, pasti kelak Anda kan menuai keburukan di suatu hari. Meski semua itu Anda dapatkan dalam rangka membersihkan diri Anda.

Hmm, kalau lah saya bisa menikmati manisnya buah dari pohon-pohon yang saya tanam dahulu. Pastilah kelak saya bisa menikmati indahnya kebaikan dan keberuntungan dari benih kebaikan yang saya tebar dan tanam hari ini. Semakin banyak yang saya tebar, semakin banyak pula yang kan saya peroleh. Maha Suci Allah.

Bayu Gawtama

Monday, May 23, 2005

Doa Orang-Orang Tercinta

Selagi kecil saya tak pernah mengerti ketika Ibu atau Ayah mendekapku penuh haru setiap kali usai saya membaca doa untuk mereka, "Ya Allah ampunilah dosaku, dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil". Bisa saya saksikan air mata yang keluar dari being mata kedua orang tua setiap kali selesai sholat berjamaah saya dan adik-adik membaca doa itu bersama-sama. Bahkan hingga usia remaja pun saya belum mampu memahaminya.

Baru setelah anak saya berusia dua setengah tahun dan mulai rajin sholat berjamaah, sesudahnya suara-suara mungil kakak beradik itu pun mengalirkan kalimat doa yang sama yang pernah membuat orang tua saya begitu terharu. Saya dekap mereka dengan pelukan terhangat, tak terasa air mata tumpah dengan seulas senyum syukur yang tak terlukiskan.

Meski belum fasih benar mereka melafazkannya, mendengarkan kalimat itu meluncur dari mulut mungil anak-anak itu sudah membuat saya merasa teramat bahagia. Bayangkan, apalagi yang membuat Anda bahagia sebagai orang tua jika setiap hari aktivitas Anda di luar rumah senantiasa diiringi doa tulus yang luar biasa dari orang-orang tercinta, isteri dan anak-anak, "... dan sayangilah mereka seperti mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil", bisa Anda bayangkan betapa bahagianya Anda jika setiap doa itu didengar oleh Allah?

Bisa jadi karena doa itulah hari ini saya tak mengalami kecelakaan di bis kota. Kekuatan doa itu pula yang menghindarkan saya dari aksi kejahatan orang-orang tak bertanggungjawab di jalan. Maha Suci Allah yang menjaga saya berkat doa orang-orang tercinta itu, sehingga saya mata, mulut, telinga, tangan, kaki dan hati ini pun senantiasa terjaga dari maksiat. Bukankah karena Allah sayang kepada saya? dan jika bukan karena doa saya selepas subuh tadi, atau di sepertiga malam tadi, pastilah karena doa isteri dan anak-anak saya sehingga Allah berkenan menjaga hamba-Nya yang lemah ini.

Adalah kebahagiaan memiliki buah hati, pencerah mata dan pengukir senyum yang hadir di tengah-tengah sebuah keluarga. Dan adakah kebahagiaan yang melebihi dari memiliki pencerah mata yang shalih dan shalihah?

Kini, saya semakin bisa merasai haru dan bangga yang selama ini selalu menimbulkan pertanyaan di benak saya semenjak kecil. Haru yang sama, bangga yang sama, gemuruh hati yang sama yang kini bisa saya rasakan setiap kali mendengar kalimat doa penuh cinta dari mulut mungil anak-anak saya. Saya yakin, begitu juga Anda. Semoga.

Bayu Gawtama

Baru setelah anak saya berusia dua setengah tahun dan mulai rajin sholat berjamaah, sesudahnya suara-suara mungil kakak beradik itu pun mengalirkan kalimat doa yang sama yang pernah membuat orang tua saya begitu terharu. Saya dekap mereka dengan pelukan terhangat, tak terasa air mata tumpah dengan seulas senyum syukur yang tak terlukiskan.

Meski belum fasih benar mereka melafazkannya, mendengarkan kalimat itu meluncur dari mulut mungil anak-anak itu sudah membuat saya merasa teramat bahagia. Bayangkan, apalagi yang membuat Anda bahagia sebagai orang tua jika setiap hari aktivitas Anda di luar rumah senantiasa diiringi doa tulus yang luar biasa dari orang-orang tercinta, isteri dan anak-anak, "... dan sayangilah mereka seperti mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil", bisa Anda bayangkan betapa bahagianya Anda jika setiap doa itu didengar oleh Allah?

Bisa jadi karena doa itulah hari ini saya tak mengalami kecelakaan di bis kota. Kekuatan doa itu pula yang menghindarkan saya dari aksi kejahatan orang-orang tak bertanggungjawab di jalan. Maha Suci Allah yang menjaga saya berkat doa orang-orang tercinta itu, sehingga saya mata, mulut, telinga, tangan, kaki dan hati ini pun senantiasa terjaga dari maksiat. Bukankah karena Allah sayang kepada saya? dan jika bukan karena doa saya selepas subuh tadi, atau di sepertiga malam tadi, pastilah karena doa isteri dan anak-anak saya sehingga Allah berkenan menjaga hamba-Nya yang lemah ini.

Adalah kebahagiaan memiliki buah hati, pencerah mata dan pengukir senyum yang hadir di tengah-tengah sebuah keluarga. Dan adakah kebahagiaan yang melebihi dari memiliki pencerah mata yang shalih dan shalihah?

Kini, saya semakin bisa merasai haru dan bangga yang selama ini selalu menimbulkan pertanyaan di benak saya semenjak kecil. Haru yang sama, bangga yang sama, gemuruh hati yang sama yang kini bisa saya rasakan setiap kali mendengar kalimat doa penuh cinta dari mulut mungil anak-anak saya. Saya yakin, begitu juga Anda. Semoga.

Bayu Gawtama

Friday, May 20, 2005

Rara, Si Gadis Tomboy: "Jangan Bilang Aku Cantik" (5)

nyambung lagi nih ceritanyaa... yang nggak ngerti baca dulu bagian sebelumnya ya!

The last, tapi tidak penting. Itu mungkin yang pantas untuk diucapkan ketika tiba giliran Tejo. Tejo yang sudah bersiap-siap dan tengah merapihkan pakaiannya yang tidak akan pernah rapih itu hendak digugurkan oleh pembawa acara,

“Untuk yang terakhir, saya mau minta pendapat teman-teman, apakah perlu ditampilkan?”

“Tidaaaaaakk…” seru hadirin, kecuali para pendukung Tejo yang tetap bersikeras jagonya layak tampil.

“Begini teman-teman, mengurus dirinya sendiri saja Tejo belum mampu, bagaimana ia akan mengurus kelas ini?”

“Betuuulll…” koor itu terulang lagi.

Tejo membela diri. Pemilihan ini dianggap tidak demokratis kalau dirinya tak diberi kesempatan barang sedetik untuk menyampaikan visinya. Akhirnya panitia pun mengalah, nyaris saja Tejo menjadi korban pembunuhan karakter oleh Sandy dan panitia lainnya.

Tejo pun membuka pidatonya,

“Orang sering tertipu oleh penglihatannya sendiri. Tidak sedikit mata yang hanya mampu melihat sesuatu sebatas kulit luarnya saja, tapi mereka tak pernah menggunakan mata hatinya untuk menembus pandangan terdalam dari sesuatu, atau seseorang…” suara Tejo serak-serah basah.

Sementara hadirin seperti tersihir oleh pidato Tejo yang filosofis.

"Anda sering memandang orang lain hanya dari pakaiannya, dari cara berjalannya, juga dari apa terlihat kasat mata. Padahal setiap orang memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai di dalam dirinya…” masih dengan serak basahnya.

Bu Isti terbengong. Tak menyangka ada anak muridnya yang mampu berbicara seperti itu. Habis baca buku apa dia, gumamnya.

“Jaddi…” kental logat tegal ala Tejo,

“jangan lihat diri saya dari pakaian kumal ini, atau dari rambut saya yang gimbal jarang dikeramas ini, karena sesungguhnya saya lebih mementingkan orang lain ketimbang diri saya. Bukankah itu ciri pemimpin yang baik?”

Haa? Serempak semua melongo, bisa terlihat kalimat yang tertulis di benak para hadiri, “maksudnya?”

Seolah memiliki kemampuan menangkap apa yang ada di benak para hadirin, Tejo pun berujar,

“Kenapa saya tak menyampo rambut saya? Begini… kalau saya beli shampo pagi ini, berarti akan ada orang yang tidak kebagian shampo karena jatahnya sudah saya beli. Itu berarti saya telah mementingkan diri saya dan disaat yang sama telah membuat orang lain menderita karena pagi ini tidak bisa mencuci rambutnya…”

Hadirin masih melongo.

“Biarlah saya yang menderita karena tidak keramas, asal bukan teman saya… sekian dan terima kasih”

Tidak ada standing applaus

Tidak ada sambutan meriah

Tidak ada suat suit atau pun siulan

Tidak ada aksi angkat topi, karena tak satu pun yang memakai topi di ruangan itu.

Karena,

Semuanya masih…

tetap…

melongo…

forever…

***

“Baiklah…” Sandy memecah keheningan. “Kita akan segera memulai pemilihan ketua kelas ini dan Bu Isti sebagai wali kelas akan menjadi saksi yang … …”

Belum sempat kalimat Sandy selesai, tiba-tiba, lampu mendadak mati. Sebagian siswi berteriak, ada yang kesakitan karena kakinya terinjak, ada yang pingsan karena takut gelap, ada juga yang langsung menangis manggil-manggil ibunya.

Sayangnya, malam itu Pak Warno sang penjaga sekolah yang juga berprofesi sebagai mekanik, teknisi, tukang bersih-bersih dan segala macam profesi lainnya tidak ada di persinggahannya, ruangan 2 x 3 meter dekat kantin, sebelah gerobak siomay-nya Mang Udin. Bapak setengah baya itu keluar entah kemana, mungkin cari angin, maklum ruangan sempitnya itu memang jelas kurang angin, alias pengap.

“Dimas, Angga, Tejo, Rusdi, ayo semua calon ketua kelas, buktikan kalau kalian tangguh. Pak Warno tidak ada, jadi kalian harus usahakan agar lampu kelas ini bisa menyala” seru Bu Isti.

Bu isti yang tenang dan kalem, malam itu menjelma menjadi wanita yang penuh semangat dan berapi-api.

Seluruh kelas bersemangat,

“Ayo, ayo, buktikan, ayo buktikan…”

Mila mundur teratur.

Ia merasa tidak sanggup melakukan pekerjaan laki-laki itu. Bagaimana mungkin ia harus naik ke atas meja dan menumpuk satu kursi di atasnya kemudian naik di atas kursi itu untuk membetulkan lampu neon di kelas. “Ini mah pekerjaan cowok… aku nggak sanggup”

Tapi,

Semangat Bu Isti langsung kendur, juga para pesorak di barisan belakang. Tak satu pun dari barisan depan, para kandidat ketua kelas itu beranjak dari kursinya.

Suasana hening, tak sepatah kata pun keluar dari Bu Isti. Beberapa siswa di belakang saling berbisik, lainnya mencibir para kandidat yang ternyata tak setangguh, tak sehandal, tak sejago, tak sehebat yang mereka bayangkan. Masak urusan lampu mati saja nggak mampu, kalah sama petugas PLN dong …

Suasana tetap hening,

Sehening dengus nafas Subhan yang belum juga siuman dari pingsannya. Mungkin kalau ia sadar pada saat mati lampu, ia mengira tengah berada di dalam kubur, pengap, gelap gulita. Pasti mengerikan, bayangnya.

Masih juga hening,

Sehening malam yang tiba-tiba tak berbintang. Bintang-bintang itu terdiam menyaksikan malam yang terus berlalu. Detik demi detik terlewati tanpa cahaya, sementara sayup-sayup suara bisikan makhluk Tuhan lainnya dari kejauhan mencibir sosok-sosok manusia tak tangguh di hadapan mereka.

Tiba-tiba,

Seorang gadis berjilbab maju, ia menggeser satu meja dengan dua tangan kecilnya sampai persis di bawah lampu kelas yang mati. Kemudian ia mengangkat satu kursi dan menaruhnya di atas meja tadi.

Sigap gadis itu melompat ke atas meja dengan bertopang pada dua tangannya, sementara jilbab hitam-nya berkibar kecil saat ia melompat. Untungnya, gadis itu penyuka sepatu sport, jadi tak sulit diajak kompromi untuk lompat-lompatan.

“Coba semua cowok minggir, jangan ada yang di bawah dan di sekitar meja ini. Ada cewek lagi di atas, dan jangan coba-coba melirik ke atas, saya nggak tanggung besok pade nggak bisa ngeliat ya…” gadis itu menghalau para cowok melempem yang sejak tadi hanya ternganga tak berdaya.

Bagai sepeleton prajurit yang mendapat instruksi dari komandannya, barisan cowok tak tangguh tadi mundur satu persatu.

Tinggallah gadis itu sendiri. Sendiri berdiri. Sejurus kemudian ia naik ke atas bangku di atas meja. Tangan kecilnya mulai menyentuh sisi lampu tempat starter-nya menyembul.

Dua menit kemudian,

“Horeeeee…” gemuruh suara membahana di kelas yang sebelumnya sunyi. Tepuk tangan pun membanjir. Tentu saja ditujukan bagi gadis tangguh itu.

“Hidup Rara… Hidup Rara… Hidup Rara…” suara-suara itu makin membesar, dari satu suara, dua suara, empat, enam, sembilan, enam belas, dua puluh tiga, tiga puluh sembilan, hingga semua anggota kelas, tak ketinggalan Bu Isti ikut bersorak.

Sandy sang provokator sejati tak ketinggalan buka suara,

“Teman-teman, nampaknya kita tak perlu melanjutkan pemilihan ketua kelas, karena secara langsung kita telah mendapatkan ketua kelas yang tangguh. Rara lah ketua kelas yang kita cari… setujukah teman-teman jika kita mendaulat Rara menjadi ketua kelas?” seru Sandy.

Rara cuma bisa celingukan mendengar koor setuju dari semua hadirin. Bu Isti tersenyum bangga seraya mengiyakan. Untuk pertama kalinya Bu Isti menyetujui provokasi yang dilakukan Sandy, dari seratus enam provokasi sebelumnya.

Persis pukul dua puluh dua lebih delapan belas menit Rara dinobatkan menjadi ketua kelas Tiga A. Rara tak mampu berkata apa-apa, karena semua mata, semua suara, semua harapan bertumpu padanya. Kecuali satu tatapan tajam tak setuju dari sepasang mata, tiga setengah meter sebelah kanan dari tempatnya berdiri.

III. Perseteruan Itu pun Dimulai

Kantin sekolah, meja tempat Bu Omon menjual mie goreng, lontong sayur dan non sayur alias lontong isi. Pagi ...

bersambung lagih yaa

The last, tapi tidak penting. Itu mungkin yang pantas untuk diucapkan ketika tiba giliran Tejo. Tejo yang sudah bersiap-siap dan tengah merapihkan pakaiannya yang tidak akan pernah rapih itu hendak digugurkan oleh pembawa acara,

“Untuk yang terakhir, saya mau minta pendapat teman-teman, apakah perlu ditampilkan?”

“Tidaaaaaakk…” seru hadirin, kecuali para pendukung Tejo yang tetap bersikeras jagonya layak tampil.

“Begini teman-teman, mengurus dirinya sendiri saja Tejo belum mampu, bagaimana ia akan mengurus kelas ini?”

“Betuuulll…” koor itu terulang lagi.

Tejo membela diri. Pemilihan ini dianggap tidak demokratis kalau dirinya tak diberi kesempatan barang sedetik untuk menyampaikan visinya. Akhirnya panitia pun mengalah, nyaris saja Tejo menjadi korban pembunuhan karakter oleh Sandy dan panitia lainnya.

Tejo pun membuka pidatonya,

“Orang sering tertipu oleh penglihatannya sendiri. Tidak sedikit mata yang hanya mampu melihat sesuatu sebatas kulit luarnya saja, tapi mereka tak pernah menggunakan mata hatinya untuk menembus pandangan terdalam dari sesuatu, atau seseorang…” suara Tejo serak-serah basah.

Sementara hadirin seperti tersihir oleh pidato Tejo yang filosofis.

"Anda sering memandang orang lain hanya dari pakaiannya, dari cara berjalannya, juga dari apa terlihat kasat mata. Padahal setiap orang memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai di dalam dirinya…” masih dengan serak basahnya.

Bu Isti terbengong. Tak menyangka ada anak muridnya yang mampu berbicara seperti itu. Habis baca buku apa dia, gumamnya.

“Jaddi…” kental logat tegal ala Tejo,

“jangan lihat diri saya dari pakaian kumal ini, atau dari rambut saya yang gimbal jarang dikeramas ini, karena sesungguhnya saya lebih mementingkan orang lain ketimbang diri saya. Bukankah itu ciri pemimpin yang baik?”

Haa? Serempak semua melongo, bisa terlihat kalimat yang tertulis di benak para hadiri, “maksudnya?”

Seolah memiliki kemampuan menangkap apa yang ada di benak para hadirin, Tejo pun berujar,

“Kenapa saya tak menyampo rambut saya? Begini… kalau saya beli shampo pagi ini, berarti akan ada orang yang tidak kebagian shampo karena jatahnya sudah saya beli. Itu berarti saya telah mementingkan diri saya dan disaat yang sama telah membuat orang lain menderita karena pagi ini tidak bisa mencuci rambutnya…”

Hadirin masih melongo.

“Biarlah saya yang menderita karena tidak keramas, asal bukan teman saya… sekian dan terima kasih”

Tidak ada standing applaus

Tidak ada sambutan meriah

Tidak ada suat suit atau pun siulan

Tidak ada aksi angkat topi, karena tak satu pun yang memakai topi di ruangan itu.

Karena,

Semuanya masih…

tetap…

melongo…

forever…

***

“Baiklah…” Sandy memecah keheningan. “Kita akan segera memulai pemilihan ketua kelas ini dan Bu Isti sebagai wali kelas akan menjadi saksi yang … …”

Belum sempat kalimat Sandy selesai, tiba-tiba, lampu mendadak mati. Sebagian siswi berteriak, ada yang kesakitan karena kakinya terinjak, ada yang pingsan karena takut gelap, ada juga yang langsung menangis manggil-manggil ibunya.

Sayangnya, malam itu Pak Warno sang penjaga sekolah yang juga berprofesi sebagai mekanik, teknisi, tukang bersih-bersih dan segala macam profesi lainnya tidak ada di persinggahannya, ruangan 2 x 3 meter dekat kantin, sebelah gerobak siomay-nya Mang Udin. Bapak setengah baya itu keluar entah kemana, mungkin cari angin, maklum ruangan sempitnya itu memang jelas kurang angin, alias pengap.

“Dimas, Angga, Tejo, Rusdi, ayo semua calon ketua kelas, buktikan kalau kalian tangguh. Pak Warno tidak ada, jadi kalian harus usahakan agar lampu kelas ini bisa menyala” seru Bu Isti.

Bu isti yang tenang dan kalem, malam itu menjelma menjadi wanita yang penuh semangat dan berapi-api.

Seluruh kelas bersemangat,

“Ayo, ayo, buktikan, ayo buktikan…”

Mila mundur teratur.

Ia merasa tidak sanggup melakukan pekerjaan laki-laki itu. Bagaimana mungkin ia harus naik ke atas meja dan menumpuk satu kursi di atasnya kemudian naik di atas kursi itu untuk membetulkan lampu neon di kelas. “Ini mah pekerjaan cowok… aku nggak sanggup”

Tapi,

Semangat Bu Isti langsung kendur, juga para pesorak di barisan belakang. Tak satu pun dari barisan depan, para kandidat ketua kelas itu beranjak dari kursinya.

Suasana hening, tak sepatah kata pun keluar dari Bu Isti. Beberapa siswa di belakang saling berbisik, lainnya mencibir para kandidat yang ternyata tak setangguh, tak sehandal, tak sejago, tak sehebat yang mereka bayangkan. Masak urusan lampu mati saja nggak mampu, kalah sama petugas PLN dong …

Suasana tetap hening,

Sehening dengus nafas Subhan yang belum juga siuman dari pingsannya. Mungkin kalau ia sadar pada saat mati lampu, ia mengira tengah berada di dalam kubur, pengap, gelap gulita. Pasti mengerikan, bayangnya.

Masih juga hening,

Sehening malam yang tiba-tiba tak berbintang. Bintang-bintang itu terdiam menyaksikan malam yang terus berlalu. Detik demi detik terlewati tanpa cahaya, sementara sayup-sayup suara bisikan makhluk Tuhan lainnya dari kejauhan mencibir sosok-sosok manusia tak tangguh di hadapan mereka.

Tiba-tiba,

Seorang gadis berjilbab maju, ia menggeser satu meja dengan dua tangan kecilnya sampai persis di bawah lampu kelas yang mati. Kemudian ia mengangkat satu kursi dan menaruhnya di atas meja tadi.

Sigap gadis itu melompat ke atas meja dengan bertopang pada dua tangannya, sementara jilbab hitam-nya berkibar kecil saat ia melompat. Untungnya, gadis itu penyuka sepatu sport, jadi tak sulit diajak kompromi untuk lompat-lompatan.

“Coba semua cowok minggir, jangan ada yang di bawah dan di sekitar meja ini. Ada cewek lagi di atas, dan jangan coba-coba melirik ke atas, saya nggak tanggung besok pade nggak bisa ngeliat ya…” gadis itu menghalau para cowok melempem yang sejak tadi hanya ternganga tak berdaya.

Bagai sepeleton prajurit yang mendapat instruksi dari komandannya, barisan cowok tak tangguh tadi mundur satu persatu.

Tinggallah gadis itu sendiri. Sendiri berdiri. Sejurus kemudian ia naik ke atas bangku di atas meja. Tangan kecilnya mulai menyentuh sisi lampu tempat starter-nya menyembul.

Dua menit kemudian,

“Horeeeee…” gemuruh suara membahana di kelas yang sebelumnya sunyi. Tepuk tangan pun membanjir. Tentu saja ditujukan bagi gadis tangguh itu.

“Hidup Rara… Hidup Rara… Hidup Rara…” suara-suara itu makin membesar, dari satu suara, dua suara, empat, enam, sembilan, enam belas, dua puluh tiga, tiga puluh sembilan, hingga semua anggota kelas, tak ketinggalan Bu Isti ikut bersorak.

Sandy sang provokator sejati tak ketinggalan buka suara,

“Teman-teman, nampaknya kita tak perlu melanjutkan pemilihan ketua kelas, karena secara langsung kita telah mendapatkan ketua kelas yang tangguh. Rara lah ketua kelas yang kita cari… setujukah teman-teman jika kita mendaulat Rara menjadi ketua kelas?” seru Sandy.

Rara cuma bisa celingukan mendengar koor setuju dari semua hadirin. Bu Isti tersenyum bangga seraya mengiyakan. Untuk pertama kalinya Bu Isti menyetujui provokasi yang dilakukan Sandy, dari seratus enam provokasi sebelumnya.

Persis pukul dua puluh dua lebih delapan belas menit Rara dinobatkan menjadi ketua kelas Tiga A. Rara tak mampu berkata apa-apa, karena semua mata, semua suara, semua harapan bertumpu padanya. Kecuali satu tatapan tajam tak setuju dari sepasang mata, tiga setengah meter sebelah kanan dari tempatnya berdiri.

III. Perseteruan Itu pun Dimulai

Kantin sekolah, meja tempat Bu Omon menjual mie goreng, lontong sayur dan non sayur alias lontong isi. Pagi ...

bersambung lagih yaa

Wednesday, May 18, 2005

Berhenti Sejenak

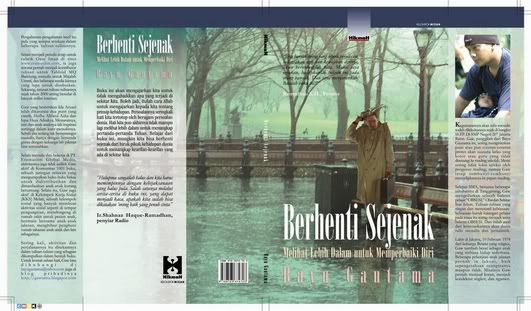

Buku ini akan mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan apa yang terjadi di sekitar kita. Boleh jadi itulah cara Allah untuk mengajarkan kita tentang prinsip kehidupan. Persoalannya sering kali hati kita tertutup oleh beragam persoalan dunia. Hati kita pun akhirnya tidak mampu lagi untuk melihat lebih dalam pertanda-pertanda Tuhan. Belajar dari buku ini, mungkin kita bisa berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dunia untuk menangkap kearifan-kearifan di sekitar kita.

Judul buku: Berhenti Sejenak, Melihat Lebih Dalam untuk Memperbaiki Diri

Penulis: Bayu Gawtama

halaman: 150 halaman

Penerbit: Hikmah Mizan

Kata Pengantar: Ramadhan KH

Saya tak mengenal postur pengarang buku ini, Bayu Gautama, tapi saya bisa menangkap jiwanya: halus, penuh kemanusiaan. Itu saya dapatkan dari cerita-cerita yang ditulisnya.

Menurut keterangannya, ini semua adalah pengalamannya sehari-hari yang sempat direnungkannya kembali dan dituliskannya.

"Ibuku Tangguh" mencerminkan kehalusan perasaannya, hormat pada orang tua, mencatat perjuangan seorang ibu. Maka pantas penerbit Mizan tertarik untuk menerbitkannya.

Begitu juga "Energi Positif", di samping mengandung kalimat-kalimat puitis, seperti "ada being air yang siap tumpah". Maka dengan ini pengarangnya pandai mencatat atau mengenang secara ringkas tapi halus mengenai kejadian yang sempat ia lakukan.

"Menciptakan Perbedaan" mengandung filsafat hidupnya, pendirian tentang dirinya berada di bumi. Katanya, "nilai hidup tidak ditentukan oleh berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan di tabungan pribadi; tidak juga diukur dari tingkat dan gelar pendidikan yang sudah diraih... Hidup akan memiliki nilai jika ada peran serta kita terhadap kehidupan orang lain. Semakin banyak orang lain yang tersentuh oleh keberadaan kita, semakin besarlah nilai hidup kita". Itu pendirian Bayu Gautama.

Pendek kata, semua cerita yang ditulis Sdr. Bayu Gautama mengingatkan saya pada tokoh masyarakat yang mendidik moral kita, Aa Gym (Abdullah Gymnastiar) dengan wejangan-wejangannya dan buku-bukunya, a.l "Indahnya Kasih Sayang."

Membaca "Semua Karena Cinta" – Bayu Gawtama, saya mencatat: Jika banyak orang yang seperti penulis ini, sadar akan arti dan kewajiban dirinya, akan beruntunglah kita. Maka saya serukan, hadapkanlah tulisan ini pada orang banyak. Dan saya menyarankan. Bacalah buku ini!!!

Cape Town, 5 April 2005

Ramadhan K.H

Dalam kehidupan yang sekejap ini, rasanya setiap jiwa harus saling mendekat dan merenung. Mendengar, melihat dan mempelajari cara kerja 'Sang Pencipta' mendidik kita semua.

Kita harus mempelajari bagaimana untuk memimpin diri kita sendiri secara proporsional. Hidupmu sangatlah halus dan kita harus memimpinnya dengan kebijaksanaan yang halus pula.

Salah satunya melalui cerita-cerita di buku ini, yang dapat menjadi kaca, apakah kita sudah bisa dikatakan 'orang baik yang penuh cinta'.

Ir.Shahnaz Haque-Ramadhan

penyiar Delta Siesta

Monday, May 16, 2005

Sandal Jepit Pak Ustadz

Ketika masih di bangku kelas enam sekolah dasar, saya dan beberapa teman belajar mengaji di rumah seorang ustadz di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seperti kebanyakan pengajian anak-anak di kampung pada saat itu, seorang ustadz sudah dianggap sebagai Ayah sendiri, isterinya pun sudah seperti ibu bagi anak-anak yang belajar, bahkan rumah ustadz yang dipakai untuk tempat belajar mengaji dianggap rumah sendiri sehingga sudah lazim setiap sebelum mulai pengajian ada anak-anak yang bergantian tugas membersihkan rumah.

Pernah suatu hari, saya tak mengerjakan kewajiban saya membersihkan lantai dan lebih memilih bermain di halaman depan seraya membiarkan anak lain yang membersihkan. Saat pengajian dimulai, pak Ustadz memanggil saya dan meminta saya berdiri di sudut ruangan sebagai hukumannya. Saya kesal, marah, dan merasa harus berbuat sesuatu untuk membalasnya. Akhirnya, sepulang mengaji saya sengaja menyembunyikan sandal jepit milik pak Ustadz.

Saya tahu, sandal itu yang selalu dipakainya saat mengantarkan anak-anak pulang sampai ke pintu gerbang. Sandal itu juga yang sering dipakainya pagi hari untuk jalan-jalan sekitar kampung. Hingga kini saya tak pernah lagi tahu apakah pak Ustadz merasa kelimpungan malam itu, atau paginya, mencari-cari sandal jepitnya. Karena ketika keesokan sorenya saya kembali untuk mengaji, sepasang sandal jepit baru terlihat di samping pintu rumah. Milik pak Ustadz, duga saya.

Hingga hari ini saya tak pernah bisa menghilangkan ingatan saya akan peristiwa hampir dua puluh tahun silam. Seperti halnya saya tak pernah bisa lupa akan wajah teduh dan sabar pak Ustadz mendidik puluhan anak yang sebagian besar justeru bertipikal seperti saya, susah diatur dan nakal. Namun yang terus menerus membuat saya lelah adalah betapa saya senantiasa dihantui rasa bersalah karena menyembunyikan sandal jepit pak Ustadz. Sungguh, sampai hari ini saya masih mampu dengan jelas mengingat warna dan bentuk sandal jepitnya dan dimana saya menyembunyikannya.

Itu cuma soal sandal jepit. Bagaimana dengan dosa dan kesalahan saya yang lain? Lelah, sungguh saya teramat lelah karena mata ini bagaikan sebuah rekaman yang terus menerus diputar ulang untuk mengingat-ingat semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Kalau lah soal sandal jepit pak Ustadz saja sudah sedemikian membuat saya lelah karena terus menerus merasa dihantui perasaan bersalah dan juga ketakutan seandainya pak Ustadz tidak pernah ridha terhadap anak yang menyembunyikannya, bagaimana dengan ratusan, bahkan ribuan orang lain yang juga pernah bersinggungan dengan saya, pernah merasa sakit hati oleh lidah saya, pernah terhina oleh tatapan saya, pernah terpukul oleh sikap saya?

Tuhan, bantu hamba-Mu agar senantiasa kuat dan menjadikan semua rekaman peristiwa masa lalu itu sebagai pelajaran berharga. Agar diri yang lemah ini tak terus menerus berbuat salah, padahal mengingat yang sudah berlalu pun sungguh teramat melelahkan.

Semoga saja pak Ustadz ridha dan memaafkan saya, meski mungkin ia tak pernah tahu persis anak yang menyembunyikan sandal jepitnya.

Bayu Gawtama

Pernah suatu hari, saya tak mengerjakan kewajiban saya membersihkan lantai dan lebih memilih bermain di halaman depan seraya membiarkan anak lain yang membersihkan. Saat pengajian dimulai, pak Ustadz memanggil saya dan meminta saya berdiri di sudut ruangan sebagai hukumannya. Saya kesal, marah, dan merasa harus berbuat sesuatu untuk membalasnya. Akhirnya, sepulang mengaji saya sengaja menyembunyikan sandal jepit milik pak Ustadz.

Saya tahu, sandal itu yang selalu dipakainya saat mengantarkan anak-anak pulang sampai ke pintu gerbang. Sandal itu juga yang sering dipakainya pagi hari untuk jalan-jalan sekitar kampung. Hingga kini saya tak pernah lagi tahu apakah pak Ustadz merasa kelimpungan malam itu, atau paginya, mencari-cari sandal jepitnya. Karena ketika keesokan sorenya saya kembali untuk mengaji, sepasang sandal jepit baru terlihat di samping pintu rumah. Milik pak Ustadz, duga saya.

Hingga hari ini saya tak pernah bisa menghilangkan ingatan saya akan peristiwa hampir dua puluh tahun silam. Seperti halnya saya tak pernah bisa lupa akan wajah teduh dan sabar pak Ustadz mendidik puluhan anak yang sebagian besar justeru bertipikal seperti saya, susah diatur dan nakal. Namun yang terus menerus membuat saya lelah adalah betapa saya senantiasa dihantui rasa bersalah karena menyembunyikan sandal jepit pak Ustadz. Sungguh, sampai hari ini saya masih mampu dengan jelas mengingat warna dan bentuk sandal jepitnya dan dimana saya menyembunyikannya.

Itu cuma soal sandal jepit. Bagaimana dengan dosa dan kesalahan saya yang lain? Lelah, sungguh saya teramat lelah karena mata ini bagaikan sebuah rekaman yang terus menerus diputar ulang untuk mengingat-ingat semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Kalau lah soal sandal jepit pak Ustadz saja sudah sedemikian membuat saya lelah karena terus menerus merasa dihantui perasaan bersalah dan juga ketakutan seandainya pak Ustadz tidak pernah ridha terhadap anak yang menyembunyikannya, bagaimana dengan ratusan, bahkan ribuan orang lain yang juga pernah bersinggungan dengan saya, pernah merasa sakit hati oleh lidah saya, pernah terhina oleh tatapan saya, pernah terpukul oleh sikap saya?

Tuhan, bantu hamba-Mu agar senantiasa kuat dan menjadikan semua rekaman peristiwa masa lalu itu sebagai pelajaran berharga. Agar diri yang lemah ini tak terus menerus berbuat salah, padahal mengingat yang sudah berlalu pun sungguh teramat melelahkan.

Semoga saja pak Ustadz ridha dan memaafkan saya, meski mungkin ia tak pernah tahu persis anak yang menyembunyikan sandal jepitnya.

Bayu Gawtama

Thursday, May 12, 2005

Mengukir Sejarah

Kekaguman saya terhadap sosok Ayah memaksa saya berujar singkat di depannya, "Saya ingin menjadi seperti Ayah". Ayah hanya tersenyum dan menarikku ke pangkuannya, lalu sebaris kalimat mengalir teduh dari mulutnya, "Jadilah diri sendiri, dan tulislah sejarahmu sendiri". Hingga kini, kalimat singkat itu masih terus menari-nari di benak saya, akankah saya mampu menjadi diri saya sebenarnya dan menuliskan sejarah untuk diri saya sendiri?

Entah sudah jumlah ke berapa manusia yang pernah hidup di dunia ini, dan sudah berapa banyak pula manusia-manusia yang mengukir sejarah mereka di lembaran kehidupannya, meski juga jauh lebih banyak manusia yang tak mampu melukiskan namanya secara baik hingga akhir masanya. Semenjak Nabi Adam, kemudian Rasullullah Muhammad SAW hingga orang tua kita telah menorehkan nama mereka dalam lembar sejarah kehidupan, setidaknya yang dekat dan menyentuh kehidupan pribadi kita sendiri.

Ada orang-orang yang menjalani hidupnya secara biasa sehingga ketika mati pun ia tetap sebagai orang biasa. Sementara ada sebagian orang yang berupaya melakukan hal luar biasa di dalam hidupnya, meski semasa hidup ia hanya orang biasa, banyak orang yang kan senantiasa mengenangnya sebagai orang yang luar biasa.

Ada manusia-manusia yang membiarkan tangan, kaki dan seluruh anggota dirinya berbuat merugikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Maka kemudian ia pun kelak terus menerus menjadi contoh buruk bagi manusia yang hidup sesudahnya. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang menjadikan hidupnya tidak hanya untuk dirinya tetapi membaikkan bagi orang lain. Hidup yang dijalaninya berpengaruh positif kepada kehidupan orang lain. Setiap kata yang terucap, langkah yang tercipta menjadi teladan bagi manusia-manusia yang hidup sesudahnya.

Manusia-manusia yang pernah hidup sebelum kita, telah pernah menuliskan sejarah mereka sendiri. Apakah kemudian orang sesudahnya mengenalnya sebagai sejarah buruk atau baik, itu sangat tergantung pada apa yang sudah dilakukannya semasa hidup. Menjadi apa dia, dan apa yang dilakukannya pada masa hidupnya, adalah catatan yang takkan pernah hilang di masa yang akan datang. Orang lain akan mengingatnya sebagai pelajaran berharga, mengikuti teladannya atau menjauhinya.

Maka, berhati-hatilah saya saat ini. Karena apa yang saya ucapkan, setiap coretan yang tertuang dari tangan saya, sejauh langkah yang pernah saya tapaki, semua itu dalam rangka mengukir sejarah saya sendiri. Apakah orang lain akan melihat lukisan sejarah saya sebagai sesuatu yang baik untuk dicontoh? Ah, semoga saja demikian.

Bayu Gautama

Semoga anak-anak saya bangga memiliki Ayah seperti saya

Entah sudah jumlah ke berapa manusia yang pernah hidup di dunia ini, dan sudah berapa banyak pula manusia-manusia yang mengukir sejarah mereka di lembaran kehidupannya, meski juga jauh lebih banyak manusia yang tak mampu melukiskan namanya secara baik hingga akhir masanya. Semenjak Nabi Adam, kemudian Rasullullah Muhammad SAW hingga orang tua kita telah menorehkan nama mereka dalam lembar sejarah kehidupan, setidaknya yang dekat dan menyentuh kehidupan pribadi kita sendiri.

Ada orang-orang yang menjalani hidupnya secara biasa sehingga ketika mati pun ia tetap sebagai orang biasa. Sementara ada sebagian orang yang berupaya melakukan hal luar biasa di dalam hidupnya, meski semasa hidup ia hanya orang biasa, banyak orang yang kan senantiasa mengenangnya sebagai orang yang luar biasa.

Ada manusia-manusia yang membiarkan tangan, kaki dan seluruh anggota dirinya berbuat merugikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Maka kemudian ia pun kelak terus menerus menjadi contoh buruk bagi manusia yang hidup sesudahnya. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang menjadikan hidupnya tidak hanya untuk dirinya tetapi membaikkan bagi orang lain. Hidup yang dijalaninya berpengaruh positif kepada kehidupan orang lain. Setiap kata yang terucap, langkah yang tercipta menjadi teladan bagi manusia-manusia yang hidup sesudahnya.

Manusia-manusia yang pernah hidup sebelum kita, telah pernah menuliskan sejarah mereka sendiri. Apakah kemudian orang sesudahnya mengenalnya sebagai sejarah buruk atau baik, itu sangat tergantung pada apa yang sudah dilakukannya semasa hidup. Menjadi apa dia, dan apa yang dilakukannya pada masa hidupnya, adalah catatan yang takkan pernah hilang di masa yang akan datang. Orang lain akan mengingatnya sebagai pelajaran berharga, mengikuti teladannya atau menjauhinya.

Maka, berhati-hatilah saya saat ini. Karena apa yang saya ucapkan, setiap coretan yang tertuang dari tangan saya, sejauh langkah yang pernah saya tapaki, semua itu dalam rangka mengukir sejarah saya sendiri. Apakah orang lain akan melihat lukisan sejarah saya sebagai sesuatu yang baik untuk dicontoh? Ah, semoga saja demikian.

Bayu Gautama

Semoga anak-anak saya bangga memiliki Ayah seperti saya

Tuesday, May 10, 2005

Menutup Mata dengan Senyuman

Tahun 1983, saya masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar. Paman saya datang menjemput ke sekolah dan langsung membawa saya beserta abang dan adik-adik ke Jakarta. Sampai di rumah kakek, lautan manusia menyesaki halaman rumah hingga ke dalam. Bendera kuning terpasang di depan rumah, kakek menghadap Allah hari itu.

Ibu, dan semua anak-anak kakek menangis. Namun nampak terlihat jelas seulas senyum manis dan wajah bersih berseri seolah tampak cahaya yang memancar dari wajah sosok yang ditangisi ratusan orang yang datang hari itu. Tidak ketinggalan anak-anak yatim yang selama ini mendapat santunan dari kakek pun meneteskan air matanya. Bagi mereka kakek adalah Ayah yang selama ini menggantikan peran Ayah mereka yang sejak lama meninggalkan mereka.

Kenangan dua puluh dua tahun yang lalu itu masih sangat jelas terekam di ingatan saya. Betapa saya yang saat itu juga ikut menangis, meski mungkin saya hanya merasa kehilangan seseorang yang takkan lagi mengajak saya makan roti tawar di minggu pagi, atau membelah-belah tahu cina kesukaan kakek dan kemudian ia menyuapi cucunya satu persatu, memandangi senyumnya dengan binar bahagia. Masih jelas hingga detik ini senyum indah kakek, bahkan teramat detil hingga seandainya saya mampu melukis mungkin saya akan melukiskannya dengan sangat baik.

Tahun 1992, kakek saya dari Ayah meninggal dunia. Ia adalah tokoh masyarakat yang sangat disegani, ia sangat ramah dan akrab dengan warga, dan seperti namanya, Abdul Karim, ia dianggap sebagai bapak yang mulia bagi sebagian warga. Benar, karena hampir seluruh warga mengenalnya sebagai orang baik, dermawan. Hingga kini, peninggalannya berupa wakaf tanah untuk masjid masih menjadi ingatan yang jelas akan amal baiknya. Masjidnya pun diberi nama masjid Al Karim. Seperti juga kakek saya sebelumnya, ia menutup matanya dengan indahnya senyuman.

Dari nasihat yang pernah saya dengar, Allah kerap menunjukkan kekuasaan-Nya kepada makhluk yang masih hidup melalui orang-orang yang meninggal. Apakah kebaikan yang diperlihatkan ataukah sisa-sisa perbuatan buruk seseorang yang nampak pada saat sakaratul maut dan sesudahnya. Seperti cerita Al Qomah yang sulit meninggal karena perlakuannya terhadap ibunya, mungkin akan jadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Dan senyuman yang menghiasi orang-orang yang meninggal, juga merupakan kekuasaan Allah yang hendak memperlihatkan akhir dari orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan amal shalih.

Sungguh, saat ini saya sering menangis jika menghitung-hitung betapa miskinnya diri ini akan amal shalih. Selaut air mata siap tumpah tatkala mengingat segunung khilaf dan dosa yang kerap tercipta bahkan hingga detik ini. Jika demikian, adakah kemungkinan diri ini mengakhiri perjalanan ini dengan senyuman? Mungkinkah saya menutup mata dengan indah? Adakah orang-orang kan membincangkan kebaikan atau keburukan saya sepeninggal saya?

Ya Allah, izinkan hamba menutup mata dengan senyuman.

Bayu Gautama

Ibu, dan semua anak-anak kakek menangis. Namun nampak terlihat jelas seulas senyum manis dan wajah bersih berseri seolah tampak cahaya yang memancar dari wajah sosok yang ditangisi ratusan orang yang datang hari itu. Tidak ketinggalan anak-anak yatim yang selama ini mendapat santunan dari kakek pun meneteskan air matanya. Bagi mereka kakek adalah Ayah yang selama ini menggantikan peran Ayah mereka yang sejak lama meninggalkan mereka.

Kenangan dua puluh dua tahun yang lalu itu masih sangat jelas terekam di ingatan saya. Betapa saya yang saat itu juga ikut menangis, meski mungkin saya hanya merasa kehilangan seseorang yang takkan lagi mengajak saya makan roti tawar di minggu pagi, atau membelah-belah tahu cina kesukaan kakek dan kemudian ia menyuapi cucunya satu persatu, memandangi senyumnya dengan binar bahagia. Masih jelas hingga detik ini senyum indah kakek, bahkan teramat detil hingga seandainya saya mampu melukis mungkin saya akan melukiskannya dengan sangat baik.

Tahun 1992, kakek saya dari Ayah meninggal dunia. Ia adalah tokoh masyarakat yang sangat disegani, ia sangat ramah dan akrab dengan warga, dan seperti namanya, Abdul Karim, ia dianggap sebagai bapak yang mulia bagi sebagian warga. Benar, karena hampir seluruh warga mengenalnya sebagai orang baik, dermawan. Hingga kini, peninggalannya berupa wakaf tanah untuk masjid masih menjadi ingatan yang jelas akan amal baiknya. Masjidnya pun diberi nama masjid Al Karim. Seperti juga kakek saya sebelumnya, ia menutup matanya dengan indahnya senyuman.

Dari nasihat yang pernah saya dengar, Allah kerap menunjukkan kekuasaan-Nya kepada makhluk yang masih hidup melalui orang-orang yang meninggal. Apakah kebaikan yang diperlihatkan ataukah sisa-sisa perbuatan buruk seseorang yang nampak pada saat sakaratul maut dan sesudahnya. Seperti cerita Al Qomah yang sulit meninggal karena perlakuannya terhadap ibunya, mungkin akan jadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Dan senyuman yang menghiasi orang-orang yang meninggal, juga merupakan kekuasaan Allah yang hendak memperlihatkan akhir dari orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan amal shalih.

Sungguh, saat ini saya sering menangis jika menghitung-hitung betapa miskinnya diri ini akan amal shalih. Selaut air mata siap tumpah tatkala mengingat segunung khilaf dan dosa yang kerap tercipta bahkan hingga detik ini. Jika demikian, adakah kemungkinan diri ini mengakhiri perjalanan ini dengan senyuman? Mungkinkah saya menutup mata dengan indah? Adakah orang-orang kan membincangkan kebaikan atau keburukan saya sepeninggal saya?

Ya Allah, izinkan hamba menutup mata dengan senyuman.

Bayu Gautama

Friday, May 06, 2005

Mencoba Mengerti

Saya pernah dipecat dari pekerjaan saya, intinya karena tidak profesional. Alasan pertama, saya sering salah menyebut trayek (jurusan) dan tentu saja itu membuat bingung penumpang yang ingin naik, bisa saya tangkap raut kecewa dari sopir saya. Alasan kedua, dan ini yang dianggap paling merugikan, yakni saya terlalu baik untuk tidak menarik ongkos dari nenek-nenek tua, atau sahabat-sahabat saya yang kebetulan menumpang angkot saya. Saya juga tidak pernah marah kepada penumpang yang membayar ongkos tidak sesuai tarif. Anda sudah bisa menebaknya, bahwa pekerjaan saya adalah seorang kondektur angkot -tahun 1990an, angkot masih menggunakan jasa kondektur.

Meski tidak terlalu lama menjalani profesi itu, namun pengalaman yang sesaat itu mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada saya, betapa seringkali bisa mengerti alasan seorang kondektur bersikap keras terutama di siang hari. Bisa Anda bayangkan dimulai ketika pagi buta ia berdiri di pintu menerpa angin, menyapa terik matahari dengan wajahnya, berdiri dengan sebelah kaki disaat mobil sarat penumpang. Penumpang yang mendapati kondektur terkesan galak, seringkali tidak memahami bagaimana jika ia yang berada pada posisi itu. Puluhan kali melewati jalan yang sama setiap hari, mencumbui kemacetan yang sama dengan rasa kesal yang itu-itu juga, bosankah mereka?

Kemudian saya pun mencoba mengerti jika ada kondektur yang marah terhadap penumpang yang membayar kurang dari tarif sebenarnya. Sering saya dengar kalimat "kurang seratus aja marahnya ke ubun-ubun" dari seorang penumpang. Bagi saya, bukan soal uang seratus atau dua ratus rupiah, ini soal masa depan. Anda tidak pernah berada di posisi mereka sehingga kalimat itu teramat ringan keluar dari mulut Anda. Sungguh, sampai hari ini saya masih terus mencoba mengerti apa yang tidak terlihat di balik semua yang nampak.

Seperti juga kemarin siang ketika saya memanggil tukang koran di kereta, kemudian saya memberinya lebih 500 rupiah dari harga sebenarnya. Saya bisa melihat secercah senyum dari bibirnya. Sebenarnya saya hanya sedang ingin bernostalgia ketika masih duduk di bangku SLTP. Berpacu dengan waktu sekolah, setiap pagi saya sering murung menghitung laba, terlebih ketika hanya seribu dua ribu perak keuntungan yang bisa dibawa pulang, sementara beberapa koran masih belum terjual. Namun sesekali saya mendapati pembeli yang merelakan uang seratus-dua ratus peraknya ketika saya tidak mendapati uang receh untuk kembalian. "Sudah simpan saja kembaliannya dik", sungguh rasa senang saya saat itu mampu mengalahkan bahagianya seorang gadis desa yang disunting pangeran dari kerajaan untuk menjadi permaisurinya.

Mencoba mengerti posisi, perasaan orang lain ternyata tidaklah mudah. Misalnya, nyaris setiap pagi saya menumpang bis non AC yang sarat penumpang. Saking saratnya, bis mengalami kemiringan beberapa derajat, dan saya sering terjebak di antara penumpang yang berhimpit dan bertukar peluh dalam bis tersebut. Sepanjang perjalanan sering saya lihat orang di mobil pribadi, ber-AC, bangku di sebelahnya kosong, atau sekelompok orang yang berada di bis executive, ber-AC, dengan ruangan beraroma terapi, mereka melihat ke arah bis yang saya tumpangi, menunjuk dan tertawa seolah menertawakan, merasa tidak mungkin atau tidak mau berada di antara penumpang yang bersesakan. Saya hanya menduganya begitu dan terus menerus menerka kiranya apa yang mereka bicarakan ketika melihat bis dengan sarat penumpang hingga oleng ke kiri.

Apa yang sering saya terka kemudian terjawab ketika suatu hari bersama beberapa teman bermobil ke suatu tempat. Di perjalanan, saat antri lampu merah teman di sebelah saya menunjuk sebuah bis sarat penumpang, "Kalau saya sih, nggak mau naik bis begitu, Nggak deh..." kemudian ia tertawa kecil seolah dengan menertawakan orang-orang yang berada dalam bis itu. Saya pun memintanya menurunkan telunjuknya dan menghentikan tawanya. Setiap hari berada di bis seperti itu membuat saya bisa merasakan bahwa sebagian orang mungkin tersinggung dengan sikap, tertawaan dan entah apa yang orang lain bicarakan di dalam mobil pribadinya. Meski mungkin orang itu tidak sedang membicarakan ratusan orang yang tengah berhimpitan di dalam bis. Tapi memang, mencoba mengerti perasaan dan posisi orang lain itu tidak lah mudah.

Dan pagi ini, tiba di kantor saya mendapati meja saya sudah bersih dan sudah tersedia segelas air putih. Saya tidak pernah meminta seseorang untuk menyediakan air dan juga membersihkan meja saya setiap hari, tapi yang jelas semua selalu seperti itu setiap pagi meski saya sering meninggalkan kantor dengan meja yang kotor. Kemudian saya bertanya-tanya, pernahkah Edi -orang yang setiap hari harus saya berikan ucapan terima kasih- merasa ingin suatu saat ada orang yang menyediakannya segelas air di meja kerjanya? Meski saya tahu Edi tidak seperti itu, ia teramat tulus memahami perannya. Sementara saya, seringkali mengalami kesulitan untuk sekadar mencoba mengerti perasaan, peran, dan posisi orang lain.

Semoga saya bisa lebih bijak memahaminya.

Bayu Gautama

Meski tidak terlalu lama menjalani profesi itu, namun pengalaman yang sesaat itu mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada saya, betapa seringkali bisa mengerti alasan seorang kondektur bersikap keras terutama di siang hari. Bisa Anda bayangkan dimulai ketika pagi buta ia berdiri di pintu menerpa angin, menyapa terik matahari dengan wajahnya, berdiri dengan sebelah kaki disaat mobil sarat penumpang. Penumpang yang mendapati kondektur terkesan galak, seringkali tidak memahami bagaimana jika ia yang berada pada posisi itu. Puluhan kali melewati jalan yang sama setiap hari, mencumbui kemacetan yang sama dengan rasa kesal yang itu-itu juga, bosankah mereka?

Kemudian saya pun mencoba mengerti jika ada kondektur yang marah terhadap penumpang yang membayar kurang dari tarif sebenarnya. Sering saya dengar kalimat "kurang seratus aja marahnya ke ubun-ubun" dari seorang penumpang. Bagi saya, bukan soal uang seratus atau dua ratus rupiah, ini soal masa depan. Anda tidak pernah berada di posisi mereka sehingga kalimat itu teramat ringan keluar dari mulut Anda. Sungguh, sampai hari ini saya masih terus mencoba mengerti apa yang tidak terlihat di balik semua yang nampak.

Seperti juga kemarin siang ketika saya memanggil tukang koran di kereta, kemudian saya memberinya lebih 500 rupiah dari harga sebenarnya. Saya bisa melihat secercah senyum dari bibirnya. Sebenarnya saya hanya sedang ingin bernostalgia ketika masih duduk di bangku SLTP. Berpacu dengan waktu sekolah, setiap pagi saya sering murung menghitung laba, terlebih ketika hanya seribu dua ribu perak keuntungan yang bisa dibawa pulang, sementara beberapa koran masih belum terjual. Namun sesekali saya mendapati pembeli yang merelakan uang seratus-dua ratus peraknya ketika saya tidak mendapati uang receh untuk kembalian. "Sudah simpan saja kembaliannya dik", sungguh rasa senang saya saat itu mampu mengalahkan bahagianya seorang gadis desa yang disunting pangeran dari kerajaan untuk menjadi permaisurinya.

Mencoba mengerti posisi, perasaan orang lain ternyata tidaklah mudah. Misalnya, nyaris setiap pagi saya menumpang bis non AC yang sarat penumpang. Saking saratnya, bis mengalami kemiringan beberapa derajat, dan saya sering terjebak di antara penumpang yang berhimpit dan bertukar peluh dalam bis tersebut. Sepanjang perjalanan sering saya lihat orang di mobil pribadi, ber-AC, bangku di sebelahnya kosong, atau sekelompok orang yang berada di bis executive, ber-AC, dengan ruangan beraroma terapi, mereka melihat ke arah bis yang saya tumpangi, menunjuk dan tertawa seolah menertawakan, merasa tidak mungkin atau tidak mau berada di antara penumpang yang bersesakan. Saya hanya menduganya begitu dan terus menerus menerka kiranya apa yang mereka bicarakan ketika melihat bis dengan sarat penumpang hingga oleng ke kiri.

Apa yang sering saya terka kemudian terjawab ketika suatu hari bersama beberapa teman bermobil ke suatu tempat. Di perjalanan, saat antri lampu merah teman di sebelah saya menunjuk sebuah bis sarat penumpang, "Kalau saya sih, nggak mau naik bis begitu, Nggak deh..." kemudian ia tertawa kecil seolah dengan menertawakan orang-orang yang berada dalam bis itu. Saya pun memintanya menurunkan telunjuknya dan menghentikan tawanya. Setiap hari berada di bis seperti itu membuat saya bisa merasakan bahwa sebagian orang mungkin tersinggung dengan sikap, tertawaan dan entah apa yang orang lain bicarakan di dalam mobil pribadinya. Meski mungkin orang itu tidak sedang membicarakan ratusan orang yang tengah berhimpitan di dalam bis. Tapi memang, mencoba mengerti perasaan dan posisi orang lain itu tidak lah mudah.

Dan pagi ini, tiba di kantor saya mendapati meja saya sudah bersih dan sudah tersedia segelas air putih. Saya tidak pernah meminta seseorang untuk menyediakan air dan juga membersihkan meja saya setiap hari, tapi yang jelas semua selalu seperti itu setiap pagi meski saya sering meninggalkan kantor dengan meja yang kotor. Kemudian saya bertanya-tanya, pernahkah Edi -orang yang setiap hari harus saya berikan ucapan terima kasih- merasa ingin suatu saat ada orang yang menyediakannya segelas air di meja kerjanya? Meski saya tahu Edi tidak seperti itu, ia teramat tulus memahami perannya. Sementara saya, seringkali mengalami kesulitan untuk sekadar mencoba mengerti perasaan, peran, dan posisi orang lain.

Semoga saya bisa lebih bijak memahaminya.

Bayu Gautama

Tuesday, May 03, 2005

Segenggam Gundah (Ode untuk Para Ayah)

Subuh tadi saya melewati sebuah rumah, 50 meter dari rumah saya dan melihat seorang isteri mengantar suaminya sampai pagar depan rumah. "Yah, beras sudah habis loh..." ujar isterinya. Suaminya hanya tersenyum dan bersiap melangkah, namun langkahnya terhenti oleh panggilan anaknya dari dalam rumah, "Ayah..., besok Agus harus bayar uang praktek".

"Iya..." jawab sang Ayah. Getir terdengar di telinga saya, apalah lagi bagi lelaki itu, saya bisa menduga langkahnya semakin berat.

Ngomong-ngomong, saya jadi ingat pesan anak saya semalam, "besok beliin lengkeng ya" dan saya hanya menjawabnya dengan "Insya Allah" sambil berharap anak saya tak kecewa jika malam nanti tangan ini tak berjinjing buah kesukaannya itu.

Di kantor, seorang teman menerima SMS nyasar, "jangan lupa, pulang beliin susu Nadia ya". Kontan saja SMS itu membuat teman saya bingung dan sedikit berkelakar, "ini, anak siapa minta susunya ke siapa". Saya pun sempat berpikir, mungkin jika SMS itu benar-benar sampai ke nomor sang Ayah, tambah satu gundah lagi yang bersemayam. Kalau tersedia cukup uang di kantong, tidaklah masalah. Bagaimana jika sebaliknya?

Banyak para Ayah setiap pagi membawa serta gundah mereka, mengiringi setiap langkah hingga ke kantor. Keluhan isteri semalam tentang uang belanja yang sudah habis, bayaran sekolah anak yang tertunggak sejak bulan lalu, susu si kecil yang tersisa di sendok terakhir, bayar tagihan listrik, hutang di warung tetangga yang mulai sering mengganggu tidur, dan segunung gundah lain yang kerap membuatnya terlamun.

Tidak sedikit Ayah yang tangguh yang ingin membuat isterinya tersenyum, meyakinkan anak-anaknya tenang dengan satu kalimat, "Iya, nanti semua Ayah bereskan" meski dadanya bergemuruh kencang dan otaknya berputar mencari jalan untuk janjinya membereskan semua gundah yang ia genggam.

Maka sejarah pun berlangsung, banyak para Ayah yang berakhir di tali gantungan tak kuat menahan beban ekonomi yang semakin menjerat cekat lehernya. Baginya, tali gantungan tak bedanya dengan jeratan hutang dan rengekan keluarga yang tak pernah bisa ia sanggupi. Sama-sama menjerat, bedanya, tali gantungan menjerat lebih cepat dan tidak perlahan-lahan.

Tidak sedikit para Ayah yang membiarkan tangannya berlumuran darah sambil menggenggam sebilah pisau mengorbankan hak orang lain demi menuntaskan gundahnya. Walau akhirnya ia pun harus berakhir di dalam penjara. Yang pasti, tak henti tangis bayi di rumahnya, karena susu yang dijanjikan sang Ayah tak pernah terbeli.

Tak jarang para Ayah yang terpaksa menggadaikan keimanannya, menipu rekan sekantor, mendustai atasan dengan memanipulasi angka-angka, atau berbuat curang di balik meja teman sekerja. Isteri dan anak-anaknya tak pernah tahu dan tak pernah bertanya dari mana uang yang didapat sang Ayah. Halalkah? Karena yang penting teredam sudah gundah hari itu.

Teramat banyak para isteri dan anak-anak yang setia menunggu kepulangan Ayahnya, hingga larut yang ditunggu tak juga kembali. Sementara jauh disana, lelaki yang isteri dan anak-anaknya setia menunggu itu telah babak belur tak berkutik, hancur meregang nyawa, menahan sisa-sisa nafas terakhir setelah dihajar massa yang geram oleh aksi pencopetan yang dilakukannya. Sekali lagi, ada yang rela menanggung resiko ini demi segenggam gundah yang mesti ia tuntaskan.

Sungguh, diantara sekian banyak Ayah itu, saya teramat salut dengan sebagian Ayah lain yang tetap sabar menggenggam gundahnya, membawanya kembali ke rumah, menyertakannya dalam mimpi, mengadukannya dalam setiap sujud panjangnya di pertengahan malam, hingga membawanya kembali bersama pagi. Berharap ada rezeki yang Allah berikan hari itu, agar tuntas satu persatu gundah yang masih ia genggam. Ayah yang ini, masih percaya bahwa Allah takkan membiarkan hamba-Nya berada dalam kekufuran akibat gundah-gundah yang tak pernah usai.

Para Ayah ini, yang akan menyelesaikan semua gundahnya tanpa harus menciptakan gundah baru bagi keluarganya. Karena ia takkan menuntaskan gundahnya dengan tali gantungan, atau dengan tangan berlumur darah, atau berakhir di balik jeruji pengap, atau bahkan membiarkan seseorang tak dikenal membawa kabar buruk tentang dirinya yang hangus dibakar massa setelah tertangkap basah mencopet.

Dan saya, sebagai Ayah, akan tetap menggenggam gundah saya dengan senyum. Saya yakin, Allah suka terhadap orang-orang yang tersenyum dan ringan melangkah di balik semua keluh dan gundahnya. Semoga.

Bayu Gautama

"Iya..." jawab sang Ayah. Getir terdengar di telinga saya, apalah lagi bagi lelaki itu, saya bisa menduga langkahnya semakin berat.

Ngomong-ngomong, saya jadi ingat pesan anak saya semalam, "besok beliin lengkeng ya" dan saya hanya menjawabnya dengan "Insya Allah" sambil berharap anak saya tak kecewa jika malam nanti tangan ini tak berjinjing buah kesukaannya itu.

Di kantor, seorang teman menerima SMS nyasar, "jangan lupa, pulang beliin susu Nadia ya". Kontan saja SMS itu membuat teman saya bingung dan sedikit berkelakar, "ini, anak siapa minta susunya ke siapa". Saya pun sempat berpikir, mungkin jika SMS itu benar-benar sampai ke nomor sang Ayah, tambah satu gundah lagi yang bersemayam. Kalau tersedia cukup uang di kantong, tidaklah masalah. Bagaimana jika sebaliknya?

Banyak para Ayah setiap pagi membawa serta gundah mereka, mengiringi setiap langkah hingga ke kantor. Keluhan isteri semalam tentang uang belanja yang sudah habis, bayaran sekolah anak yang tertunggak sejak bulan lalu, susu si kecil yang tersisa di sendok terakhir, bayar tagihan listrik, hutang di warung tetangga yang mulai sering mengganggu tidur, dan segunung gundah lain yang kerap membuatnya terlamun.

Tidak sedikit Ayah yang tangguh yang ingin membuat isterinya tersenyum, meyakinkan anak-anaknya tenang dengan satu kalimat, "Iya, nanti semua Ayah bereskan" meski dadanya bergemuruh kencang dan otaknya berputar mencari jalan untuk janjinya membereskan semua gundah yang ia genggam.

Maka sejarah pun berlangsung, banyak para Ayah yang berakhir di tali gantungan tak kuat menahan beban ekonomi yang semakin menjerat cekat lehernya. Baginya, tali gantungan tak bedanya dengan jeratan hutang dan rengekan keluarga yang tak pernah bisa ia sanggupi. Sama-sama menjerat, bedanya, tali gantungan menjerat lebih cepat dan tidak perlahan-lahan.

Tidak sedikit para Ayah yang membiarkan tangannya berlumuran darah sambil menggenggam sebilah pisau mengorbankan hak orang lain demi menuntaskan gundahnya. Walau akhirnya ia pun harus berakhir di dalam penjara. Yang pasti, tak henti tangis bayi di rumahnya, karena susu yang dijanjikan sang Ayah tak pernah terbeli.

Tak jarang para Ayah yang terpaksa menggadaikan keimanannya, menipu rekan sekantor, mendustai atasan dengan memanipulasi angka-angka, atau berbuat curang di balik meja teman sekerja. Isteri dan anak-anaknya tak pernah tahu dan tak pernah bertanya dari mana uang yang didapat sang Ayah. Halalkah? Karena yang penting teredam sudah gundah hari itu.

Teramat banyak para isteri dan anak-anak yang setia menunggu kepulangan Ayahnya, hingga larut yang ditunggu tak juga kembali. Sementara jauh disana, lelaki yang isteri dan anak-anaknya setia menunggu itu telah babak belur tak berkutik, hancur meregang nyawa, menahan sisa-sisa nafas terakhir setelah dihajar massa yang geram oleh aksi pencopetan yang dilakukannya. Sekali lagi, ada yang rela menanggung resiko ini demi segenggam gundah yang mesti ia tuntaskan.

Sungguh, diantara sekian banyak Ayah itu, saya teramat salut dengan sebagian Ayah lain yang tetap sabar menggenggam gundahnya, membawanya kembali ke rumah, menyertakannya dalam mimpi, mengadukannya dalam setiap sujud panjangnya di pertengahan malam, hingga membawanya kembali bersama pagi. Berharap ada rezeki yang Allah berikan hari itu, agar tuntas satu persatu gundah yang masih ia genggam. Ayah yang ini, masih percaya bahwa Allah takkan membiarkan hamba-Nya berada dalam kekufuran akibat gundah-gundah yang tak pernah usai.

Para Ayah ini, yang akan menyelesaikan semua gundahnya tanpa harus menciptakan gundah baru bagi keluarganya. Karena ia takkan menuntaskan gundahnya dengan tali gantungan, atau dengan tangan berlumur darah, atau berakhir di balik jeruji pengap, atau bahkan membiarkan seseorang tak dikenal membawa kabar buruk tentang dirinya yang hangus dibakar massa setelah tertangkap basah mencopet.

Dan saya, sebagai Ayah, akan tetap menggenggam gundah saya dengan senyum. Saya yakin, Allah suka terhadap orang-orang yang tersenyum dan ringan melangkah di balik semua keluh dan gundahnya. Semoga.

Bayu Gautama

Monday, May 02, 2005

Separuh Jalan

Ayah. Setiap mengingatnya, saya selalu ingat saat ia sering mengajakku jalan-jalan dengan sepeda motor CB 100 berwarna merah miliknya. Seperti kebanyakan anak kecil lainnya, saya selalu minta duduk di depan, di atas tangki bensin. Semilir angin sore lembut menerpa wajah kecil ini dan saya teramat senang membuka mulut lebar-lebar seraya mengeluarkan suara, "aaaa....".

Pernah suatu sore, saya bertanya apakah boleh memegang kemudi dan menjalankannya sendiri. Ayah menjawabnya dengan bijak, "Suatu saat kamu akan berjalan sendiri, memegang kendali hidup sendiri. Tidak ada seseorang pun yang kan menunjukkan jalan kamu, karena sesungguhnya kamu lah yang lebih tahu kemana arah dituju." Sungguh, saya benar-benar tidak mengerti, usia saya yang teramat pagi belum mampu mencernanya barang sedikit.

Tapi entah kenapa nyaris setiap saya minta izin untuk mengemudi motor sendiri, ia selalu mengatakan hal itu, dan kadang menambahkannya dengan kalimat, "bahkan kakimu pun belum sepenuhnya menapaki bumi" atau "Nanti jika kamu dewasa, kamu yang pegang kendali atas dirimu sendiri".

Kemudian pikiran saya pun melayang pada masa-masa sebelumnya, menurut cerita ibu, Ayah rajin mendorong sepeda roda tiga saya menyusuri jalan sekitar rumah. Saya tak pernah tahu jalan yang hendak dituju, tapi Ayah yang menunjukkan arah sebenarnya, ia juga yang membantu menghentikan laju sepeda ketika hendak menabrak sesuatu atau saat di tepi selokan. Kadang ia mendorong, kadang pula ia menariknya dengan tali, intinya ia lah yang menuntun dan menjaga saya hingga tak pernah sedikit pun tersesat atau terjatuh.

Ayah, sosok yang selalu saya rindui itu pernah berpesan disaat-saat akhir sekolah menengah, "Jalan yang kamu tempuh baru separuhnya, separuhnya lagi kamu akan menempuhnya sendiri". Saat itu, saya memahaminya sebatas pesan seorang Ayah terhadap anaknya yang beranjak dewasa. Saya mengerti bahwa setelah lulus nanti saya akan menentukan jalan saya sendiri, tidak seperti dulu saat di atas sepeda roda tiga atau bersemilir angin dengan motor Ayah, dia lah yang menuntun jalan saya agar tak tersesat.

Bertahun sudah saya jauh dari Ayah, semakin mengerti bahwa saya memang tengah menempuh jalan saya sendiri, tak lagi boleh mengeluh karena ayah tak suka anak yang cengeng. Bahkan kini saya dituntut untuk menjadi penuntun jalan bagi keluarga saya sendiri. Meski demikian, saat pertemuan dengannya yang terbilang langka, saya memanfaatkannya untuk banyak bertanya dan berdiskusi, seperti seorang murid kepada gurunya.

Hingga kini, semakin dewasa cara berpikir saya, saya semakin dalam memaknai kalimat Ayah, bahwa apa yang sudah saya tempuh ini masih separuh jalan. Dan sepanjang separuh jalan ini saya masih memiliki teramat banyak guru di muka bumi ini yang menjadi tempat saya bertanya saat kehilangan arah, masih banyak ranting pohon yang bisa menjadi pegangan saat limbung dan goyah diterpa badai cobaan.

Dan separuh jalan yang Ayah maksud adalah sepanjang nafas masih berhembus, karena separuh jalannya lagi akan saya mulai di alam lain. Di sanalah saya benar-benar sendiri, berjalan sendiri, menentukan arah juga sendiri yang sebenarnya hanyalah melalui jalan yang pernah kita rintis di separuh jalan sebelumnya.

Terima kasih Ayah, kini saya mengerti apa yang harus saya perbuat. Merintis kebaikan di separuh jalan saat ini, agar di separuh jalan berikutnya, saya mendapati kemudahan.

Duh, saya semakin merinduinya saat ini. Rindu berada di atas tangki CB 100 berwarna merah dan membuka mulut lebar-lebar seraya bersuara, "aaa....". Saya juga rindu petuah bijaknya.

Bayu Gautama

Pernah suatu sore, saya bertanya apakah boleh memegang kemudi dan menjalankannya sendiri. Ayah menjawabnya dengan bijak, "Suatu saat kamu akan berjalan sendiri, memegang kendali hidup sendiri. Tidak ada seseorang pun yang kan menunjukkan jalan kamu, karena sesungguhnya kamu lah yang lebih tahu kemana arah dituju." Sungguh, saya benar-benar tidak mengerti, usia saya yang teramat pagi belum mampu mencernanya barang sedikit.

Tapi entah kenapa nyaris setiap saya minta izin untuk mengemudi motor sendiri, ia selalu mengatakan hal itu, dan kadang menambahkannya dengan kalimat, "bahkan kakimu pun belum sepenuhnya menapaki bumi" atau "Nanti jika kamu dewasa, kamu yang pegang kendali atas dirimu sendiri".

Kemudian pikiran saya pun melayang pada masa-masa sebelumnya, menurut cerita ibu, Ayah rajin mendorong sepeda roda tiga saya menyusuri jalan sekitar rumah. Saya tak pernah tahu jalan yang hendak dituju, tapi Ayah yang menunjukkan arah sebenarnya, ia juga yang membantu menghentikan laju sepeda ketika hendak menabrak sesuatu atau saat di tepi selokan. Kadang ia mendorong, kadang pula ia menariknya dengan tali, intinya ia lah yang menuntun dan menjaga saya hingga tak pernah sedikit pun tersesat atau terjatuh.

Ayah, sosok yang selalu saya rindui itu pernah berpesan disaat-saat akhir sekolah menengah, "Jalan yang kamu tempuh baru separuhnya, separuhnya lagi kamu akan menempuhnya sendiri". Saat itu, saya memahaminya sebatas pesan seorang Ayah terhadap anaknya yang beranjak dewasa. Saya mengerti bahwa setelah lulus nanti saya akan menentukan jalan saya sendiri, tidak seperti dulu saat di atas sepeda roda tiga atau bersemilir angin dengan motor Ayah, dia lah yang menuntun jalan saya agar tak tersesat.

Bertahun sudah saya jauh dari Ayah, semakin mengerti bahwa saya memang tengah menempuh jalan saya sendiri, tak lagi boleh mengeluh karena ayah tak suka anak yang cengeng. Bahkan kini saya dituntut untuk menjadi penuntun jalan bagi keluarga saya sendiri. Meski demikian, saat pertemuan dengannya yang terbilang langka, saya memanfaatkannya untuk banyak bertanya dan berdiskusi, seperti seorang murid kepada gurunya.